当皇帝患病 , 病痛会让他做出非理性的决定 , 甚至由此影响一个王朝的走向吗?当诗人患病 , 他会写下怎样的诗句?当老百姓患病 , 又会面临怎样的境地 , 可以采取哪些措施?历史的车轮往往被不经意的小石子改变方向;疾病 , 或许就是那颗最常遇见的小石子 。 《疾病如何改变我们的历史》一书 , 将疾病和应对疾病的手段作为“读史”的窗口 , 举凡重大瘟疫、防疫措施、古代医疗系统、长生药与政治、性病与青楼文化、神秘而虚无缥缈的蛊毒与瘴气、古代外科手术尤其是华佗事迹的真假、割股疗亲是否真有治病功效……从中不仅要看到疾病对历史进程的影响 , 还要看到人们为了对抗疾病、追求健康与长生时采取的种种手段对历史进程的影响 , 以及疾病对古代中国思想的冲击 , 对许多人人生的改变 。 文章插图

文章插图

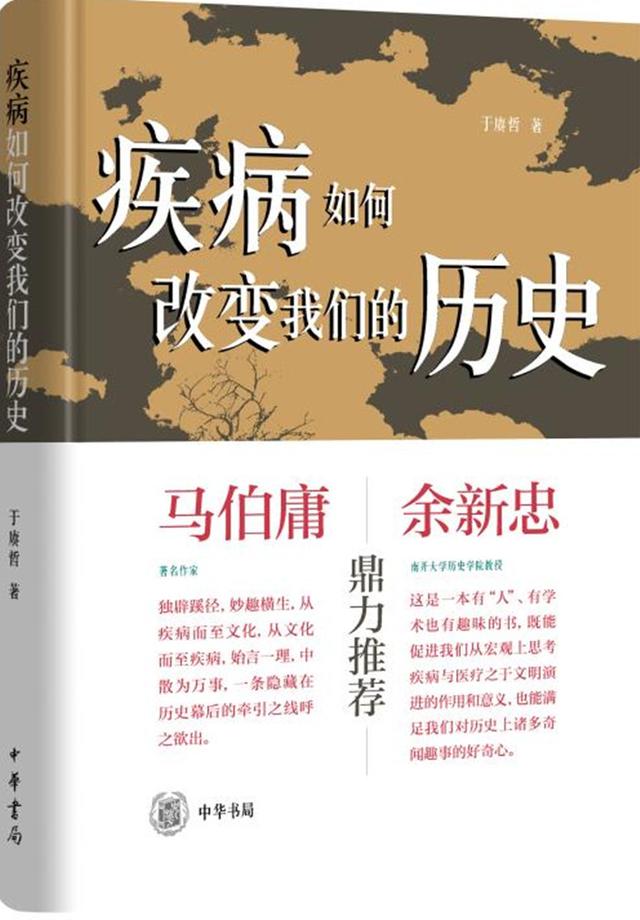

《疾病如何改变我们的历史》

于赓哲著

中华书局出版

自古以来女性忌讳看男医生 , 元明善《节妇马氏传》:“大德七年十月 , 乳生疡 , 或曰当迎医 , 不尔且危 。 马氏曰:‘吾杨氏寡妇也 , 宁死 , 此疾不可男子见 。 ’竟死 。 ”马氏有乳病 , 但是宁死不愿意让男医诊疗 。 此种现象彼时并非罕见 。

还有些情况下 , 请男医生到家里诊疗是可以的 , 但反过来女性抛头露面去医院看医生则往往是禁忌 。 以清朝为例 , 美国传教士伯驾1835年在广州创医局 , 设置多个科室 , 刚开始患者寥寥无几 , 尤其女性患者几乎毫无踪影 。 某日则有一妇人前来 , 伯驾甚高兴 , 他原以为中国妇女断不会接受男医诊断 。 但这只是昙花一现 , 后来医院患者日增 , 女性依旧极少 。 尤其妇产科 , 从未开张 。 终于有一孕妇来医院生子 , 却是因受伤前来就诊(那时民众已经逐渐意识到西医在急救方面疗效显著) , 救治过程中可能是因为情绪紧张引发宫缩 , 突然意外生产 。 也就是说 , 若非意外 , 这名产妇仍不会选择到医局生产 。 这种现象在中国古代可能是普遍存在的 , 中国传统医学中的“女科” , 指的是医学中的妇科 , 而非医院门诊之分科 。 女性医疗的承担者主要是女性 , 例如生产时候的稳婆、乡间药婆等 。

至于请男性医生到家里看病 , 则是被社会舆论所允许的 。 为了这50%的市场 , 医人也不会困守于坐堂 , 所以男性医人到女性家里出诊是常事 。 这里顺便说一个流传已久的“神奇技术”——“悬丝诊脉” 。

所谓悬丝诊脉 , 据说主要是为了解决古代男女授受不亲的问题 , 男医生给女病人看病不好直接用手触摸女病人的肌肤 , 于是在病人腕部系上丝线 , 医生执另一头 , 通过感受脉搏带动丝线的震动 , 相当于起到搭脉的作用 。 但事实上 , 古代并不存在悬丝诊脉 。 从没有一部正式的医书记载过此事 , 它就是民间的想象罢了 。 因为诊脉特别难 , 例如刘禹锡学了20年也没学会 , 所以人们心目中神医就是诊脉高手 , 以至于围绕诊脉编出了很多故事 。 但是悬丝诊脉会受到风的影响 , 而且脉动强度也绝不至于牵动一条长度达一两米长的丝线 。 这几乎是不可能的 。

古代医生解决男女授受不亲的问题 , 主要有两种办法 , 第一种是随身携带一方丝帕 。 等到给女病人看病的时候 , 就把这方手帕罩在病人的手腕上 , 然后诊脉 。 明代李梴《医学入门》:“随其所便 , 或证重而就床隔帐诊之 , 或证轻而就门隔帏诊之 , 亦必以薄纱罩手 。 贫家不便 , 医者自袖薄纱 。 寡妇室女 , 愈加敬谨 , 此非小节!”

【诊脉|为避男女授受不清的“悬丝诊脉”确有其事吗?为什么清代太医会用此法为后妃看病?】还有一种办法是医生随身带一个人体模型 , 让女患者在模型上指出自己病痛的部位 , 这样可以避免女病人的尴尬 , 同时从侧面辅助诊断 。 更讲究的大户人家则是小姐坐在闺房内 , 由丫鬟出来传话 。 医生询问 , 丫鬟转身进去 , 然后出来代为回答 。 李梴《医学入门》:“如诊妇女 , 须托其至亲 , 先问证色与舌及所饮食 。 ”意思是望闻问切中 , 望与闻委托女患者家属 。

到了清代 , 倒是有人利用悬丝诊脉的传说 , 搞起了形式主义 。 据李阳泉著《中国文明的秘密档案》所言 , 1968年 , 旧时北京四大名医之一施今墨先生介绍说 , 悬丝诊脉可谓亦真亦假 。 所谓真者 , 清朝宫廷确曾有其事;所谓假者 , 悬丝纯粹是一种形式 。 原来 , 清代大凡后妃们生病 , 总由贴身的太监介绍病情 , 太医总是详细询问情况 , 诸如胃纳、舌苔、二便、症状、病程等 。 为获得真实而详尽的情况 , 有时太医还要给太监送礼 。 当这一切问完后 , 太医便成竹在胸 。 然后开始悬丝诊脉 。 这样做 , 一是谨守宫廷礼仪 , 表示臣属对皇室的恭敬;二是利用此时暗思处方 , 准备应付 , 以免因一言不慎、一药不当而招祸 。 此时之悬丝诊脉不过是个过场 , 无非是借用了传说而已 。

- 被背叛的一方为什么会对抗?

- 为什么被背叛者会陷入神经症式的痛苦之中?

- 昆德拉为什么说“只活一次就好像没有活过”?看完《开端》,我悟了

- 三河|河北三河昨日新增3例确诊,均为首发病例家人

- 婚姻中,女人为什么会被背叛?

- 首发|河北三河1月26日新增3例确诊,均为首发病例家人

- 血液透析|“伟大的白衣天使,肾友们为您点赞啦”透析老人春节前写歌致谢医护人员

- 为什么有些女人婚后变得越来越孤独?

- 为什么婚外的感情,总是被忽略?

- 例会|召开妇幼医生工作例会