文章插图

文章插图

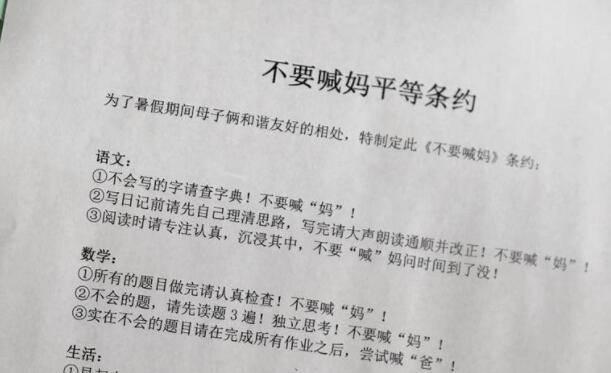

近日 , 四川成都一位妈妈因为被7岁儿子不断“呼叫” , 和儿子签下了一份“不要喊妈条约” 。 “不会写的字请查字典 , 不要喊妈!”“早起自觉洗漱后 , 打开衣柜找衣服穿 , 不要喊妈!”“实在解决不了的问题 , 等爸爸回家后 , 喊爸!”

同一个世界同样爱喊妈的娃 , 让不少妈妈身心俱疲 , 尤其是那些职场妈妈更是苦不堪言 。 平心而论 , “不喊妈条约”并不苛刻 , 其目的在于提高孩子独立生活的能力、培养一生受益的好习惯 。 “不喊妈条约”并非妈妈推诿卸责 , 而是“父母之爱子 , 则为之计深远” , 隐伏着家庭教育观念的重塑与更新 。

在单一、片面的社会评价体系的裹挟下 , “以分数论英雄”让一些家长一叶障目;只要孩子学习成绩好 , 就“一俊遮百丑” , 哪怕孩子生活自理能力很差、哪怕孩子性格乖张偏执 , 也觉得没什么大不了的 。 “不喊妈条约”打破了这样的认知局限 , 在关注孩子学习的同时 , 更加重视生活方式的塑造以及精神世界的发育和建设 。

每一个爱喊妈的孩子背后 , 都有一个不愿意放手的妈妈以及长时间、经常性“失陪”的爸爸 。 家庭结构的小型化以及“儿童中心主义” , 让孩子们得到了万千宠爱;许多孩子可以自力更生的事情 , 一些家长也主动替他们想了、抢着为他们做了 。 正是有了一次又一次的宽容与纵容 , 孩子才会对妈妈形成极强的依赖心理 , 动辄喊“妈”;许多原本孩子们可以自己完成的事情 , 他们已经不再相信或者不再愿意通过自己的努力和坚持去做到 。

【孩子|东方快评丨“不喊妈条约”才是立足长远的“爱”】这个世界没有两片完全相同的叶子 , 不同的孩子之间也存在着千差万别 。 有的孩子喜欢安静 , 有的孩子调皮好动;有的孩子是慢性子 , 有的孩子是急脾气……家庭教育没有万能钥匙 , 每个孩子都需要一把专属钥匙;尽管如此 , 孩子将寻求妈妈的帮助当成一种习惯、明明自己可以胜任却不愿意去尝试、动辄喊妈 , 隐伏着家庭教育中某种共性的短板与问题 。

关爱过度就会成为溺爱 , 放松过度就会成为放纵 , 对孩子有求必应、百依百顺看似爱孩子 , 实际上却是“害孩子” 。 习惯将对孩子欲望的满足作为一种情感表达的手段 , 习惯“越俎代庖”替孩子操持一切 , 不利于孩子的健康成长 , 有可能让孩子将来长大后沦为“巨婴” 。

冰冻三尺非一日之寒 , 孩子动辄叫“妈”也是日积月累的产物 。 “不喊妈条约”试图通过建构契约的方式 , 来唤醒孩子的自立意识、增强孩子独立生活的能力 。 关爱孩子与培养孩子自力更生并不矛盾 , 与那种无节制、无底线的溺爱相比 , 有边界、有约束的“不喊妈条约”并不意味着母爱打了折扣 , 而是一种家庭教育观念的重塑与更新 。 学会放手 , 学会让孩子自力更生 , 是家庭教育不可或缺的一环 。

- 夜读丨我们都需要一个知己

- 主动脉夹层|晨读丨1月27日,关注健康每一天

- 《遇见》丨家庭说:人生少做白日梦……

- 宾夕法尼亚大学|说健康丨春节大吃大喝小心诱发胆结石!

- 东软控股|沈阳高新区丨东软第一家线下医院诞生

- 老婆怀孕五个月的时候,从楼上摔下来,孩子没保住

- 前夫不同意她生二胎,半年后发现孩子不是前妻的

- 她受继母虐待从小跟着叔叔生活,帮离婚多次的叔叔养大孩子

- 妈妈独自带4个孩子去打疫苗,看到这画面,网友感叹:大写的佩服

- 上上城|壹现场丨河北三河新冠确诊病例行动轨迹公布多次往返北京丰台与燕郊